La vita svilita di Maria Rosaria Boccia

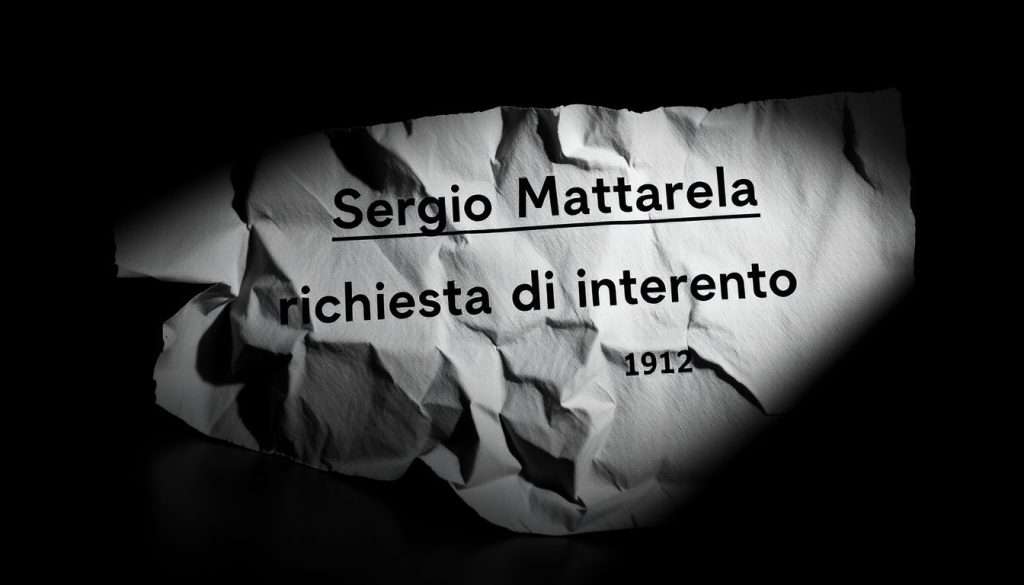

Maria Rosaria Boccia, figura al centro di una controversa vicenda politica e sociale, ha espresso in modo chiaro e diretto il suo profondo malessere. Da mesi, si trova a fronteggiare una realtà che ne ha mortificato l’esistenza, non solo personale ma anche professionale. Nella sua lettera al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, Boccia testimonia come la sua vita sia diventata oggetto di una sistematica svalutazione e annichilimento. Le parole scelte sono forti e cariche di una sofferenza palpabile, frutto di un clima di prevaricazione che ha investito la sua figura.

Il contesto di questa situazione si inserisce in un panorama più ampio, dove il potere mediatico gioca un ruolo di rilievo. Boccia sottolinea l’esistenza di un sistema d’informazione che, pur di non urtare le sensibilità delle istituzioni, si è mostrato complice della diffusione di notizie denigratorie, volte a screditarla. Il rischio è che tali comportamenti non solo danneggino la dignità della donna, ma contribuiscano a alimentare stereotipi e pregiudizi profondamente radicati nella società italiana.

Riflettendo su come una donna, raggiunto un traguardo con fatica e dedizione, possa trovarsi a essere messa in discussione moralmente, Boccia pone interrogativi scomodi su una cultura che, invece di promuovere l’emancipazione, sembra riproporre una narrazione che alimenta la sfiducia e il dileggio. Il suo messaggio si fa portavoce di una rivendicazione di dignità, contro un’idea di donna subordinata e vilipesa. È chiaro, dunque, come la questione non sia solo personale, ma si estenda a un problema collettivo, che interroga la coscienza della società italiana.

Il tono della lettera, pur intriso di una profonda sofferenza, è anche quello di una donna determinata a far ascoltare la propria voce in un contesto che sembra silenziarla. La scelta di rivolgersi al Presidente della Repubblica rappresenta non solo un grido di aiuto, ma anche una richiesta chiara di intervento da parte di un’istituzione che può svolgere un ruolo cruciale nel ripristinare la dignità di una donna lesa. Maria Rosaria Boccia, dunque, non è solo una vicenda personale, ma un simbolo di una lotta più ampia per il riconoscimento e la tutela della dignità e dei diritti delle donne, nell’ambito di una società che deve ancora confrontarsi con le proprie contraddizioni e ipocrisie.

Lettera a Sergio Mattarella

Nel suo appello al Presidente della Repubblica, Maria Rosaria Boccia si presenta come una cittadina preoccupata per la propria dignità. La lettera, scritta con tono diretto e fermo, riflette un profondo senso di ingiustizia e una chiamata all’azione. «Chi Le scrive è una cittadina della Repubblica la cui vita da mesi è sottoposta al tentativo di essere svilita ed annullata da atteggiamenti prevaricatori», così esordisce. Le suo parole mettono in luce un sistema complesso in cui il potere mediatico e una leadership politica possono contribuire a una narrazione distorta, capace di stravolgere la percezione pubblica di un individuo.

Boccia evoca la sua esperienza personale come esempio emblematico di una condizione di vulnerabilità che colpisce molte donne, e pone interrogativi considerati incresciosi: «È possibile che nel nostro Paese si possa permettere che una donna, dopo aver raggiunto un importante traguardo, debba affrontare il sospetto di una propria ‘leggerezza morale’?». Queste riflessioni chiariscono la frustrazione accumulata e l’importanza di affrontare tali tematiche nel dibattito pubblico. Il suo richiamo a una maggiore considerazione dell’emancipazione femminile diventa così non solo una questione personale, bensì un’urgenza sociale.

Nella lettera, Maria Rosaria Boccia accusa la premier Giorgia Meloni di contribuire a un’immagine fuorviante riguardo la sua persona. Infatti, il forte impatto delle dichiarazioni della premier, che pare possano minare la reputazione di una donna, è descritto da Boccia come un atto di violenza simbolica. La lettera quindi non si limita a denunciare; è anche una richiesta di sostegno e attenzione da parte delle istituzioni, affinché la dignità femminile venga ripristinata. «Per ciò che riguarda la mia persona, la condanna sociale che si è scelto di infliggermi probabilmente dovrò scontarla ancora a lungo», afferma, indicando la durezza della pena sociale che percepisce.

Il tentativo di richiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali rivela un’altro aspetto della sua esperienza: il sistema informativo, in effetti, può diventare un mezzo per l’attacco personale. Boccia manifesta la sua difficoltà a fronteggiare una campagna diffamatoria che, pur basata su notizie prive di fondamento, ha avuto un impatto devastante sulla sua reputazione. La lettera si trasforma in un documento di grande rilevanza, non solo dal punto di vista individuale ma come istanza collettiva per il riconoscimento dei diritti delle donne in un contesto dove le parole hanno un peso considerevole.

Le parole della Premier e il loro impatto

Le affermazioni della premier Giorgia Meloni hanno suscitato un intenso dibattito pubblico, rivelando come la politica possa influenzare profondamente la vita delle persone. Nel contesto della lettera di Maria Rosaria Boccia, è evidente che le ripercussioni delle parole della leader politica non sono solamente a livello individuale, ma si riflettono su questioni di dignità e rispetto per l’universo femminile in generale. Boccia, nel mettere in luce l’immagine che viene proiettata attraverso le dichiarazioni ufficiali, denuncia un attacco non solo alla sua persona ma a un intero segmento di donne che possono ritrovarsi in situazioni analoghe.

Il messaggio lanciato dalla premier, infatti, evidenzia una narrazione in cui le donne, pur avendo raggiunto traguardi professionali, possono trovarsi a dover affrontare scrutinio e sospetti che minano la loro credibilità. “È possibile che nel nostro Paese si possa permettere che una donna… debba affrontare il sospetto di una propria ‘leggerezza morale’?” è un interrogativo che si fa risonante non solo per Maria Rosaria Boccia ma per tutte quelle donne che, nel loro percorso di affermazione, possono incorrere in snodi critici e inaccettabili. Le parole della premier, dunque, non risultano innocue; al contrario, possono essere lette come un richiamo a un retaggio culturale che stigmatizza e mette in discussione il valore delle conquiste femminili.

In questo contesto, si delineano due realtà distinte: da una parte, una donna che lotta per il riconoscimento e la dignità, e dall’altra, una rappresentanza politica che rischia di perpetuare schemi di disuguaglianza. La difesa della propria onorabilità diventa così un atto di grande significato, simbolo di una lotta contro la violenza simbolica che molte donne continuano a subire. La lettera di Boccia agli occhi della comunità rappresenta un afflato di coraggio, rivolto a un’istituzione che deve, in quanto custode della dignità civica, considerare con urgenza tali problematiche.

La responsabilità di chi detiene il potere non è da sottovalutare: le affermazioni pubbliche hanno il potere di influenzare l’opinione comune, e quando queste si traducono in denigrazione, si creano ferite profonde. Il messaggio di Maria Rosaria Boccia non è soltanto una denuncia di un trattamento ingiusto ma un appello alla riflessione. È cruciale che ogni parola pronunciata da esponenti politici venga considerata nel suo potenziale impatto, soprattutto su un tema delicato come quello della dignità femminile. Il rischio è di perpetuare un ciclo di violenza simbolica che diventa un peso inavvertito per molte altre donne, costringendole a combattere battaglie per la loro integrità e il riconoscimento dei loro diritti.

Richiesta di intervento istituzionale

La lettera di Maria Rosaria Boccia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è solo una richiesta personale, ma rappresenta un appello per una maggiore attenzione istituzionale sul tema della dignità femminile. Con una schiettezza impressionante, Boccia sottolinea l’urgenza di un intervento da parte di un’istituzione che deve esercitare il suo ruolo di garanzia e protezione nei confronti delle donne che, come lei, si trovano ad affrontare ingiustizie e denigrazioni pubbliche. Nella sua missiva, fa riferimento a una violenza simbolica alimentata non solo da parole irresponsabili, ma anche dalla mancanza di distanza critica da parte delle istituzioni.

«Oggi, in una giornata che dovrebbe ricordare la lotta contro la violenza sulle donne, mi permetto di richiederLe un intervento», scrive Boccia, citando l’importanza di una lotta che non può essere relegata a una mera commemorazione. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente allerta sociale riguardo il modo in cui le donne vengono rappresentate e giudicate nell’ambito politico e mediatico. Il riferimento alla figura del Presidente della Repubblica implica la speranza che la sua autorità possa servire da catalizzatore per una riflessione e un cambiamento reale nell’approccio verso le questioni di genere.

La lettera si fa portavoce della fragilità del sistema di protezione sociale e delle istituzioni italiane, messo a dura prova da una cultura che continua a stigmatizzare le donne. «L’incomprensione istituzionale e la condanna sociale si sommano per creare un clima di violenza intollerabile, e sono convinta che senza un Suo supporto, la mia dignità e quella di tante altre donne rischia di rimanere calpestata», evidenzia Boccia. Qui, emerge con forza la consapevolezza che un’azione collettiva e sostenuta da parte delle istituzioni sia fondamentale per ripristinare e tutelare i diritti delle donne.

In questo scenario, il Presidente Mattarella è invocato non solo come simbolo di unità e di giustizia, ma come figura chiave per affrontare l’inevitabile evoluzione di una realtà culturale che deve essere sfidata. Boccia esprime il desiderio di vedere un impegno tangibile per promuovere il rispetto e la dignità femminile attraverso politiche fatte di atti e non solo di parole. La speranza è che il suo messaggio possa risuonare non solo nel contesto attuale, ma possa anche dar vita a un dibattito più ampio, in grado di coinvolgere tutti gli attori sociali e politici.

Concludendo il suo appello, Maria Rosaria Boccia pone l’accento su uno degli assi centrali della giustizia sociale: la dignità. «Chiedo un intervento che non risolva solo la mia situazione, ma che si traduca in un cambiamento di rotta per tutte le donne che quotidianamente sono vittime di questa dinamica. Si tratta, in fondo, di un atto di coraggio che tutte le istituzioni dovrebbero sostenere», afferma con determinazione. È in questo contesto che la lettera di Boccia acquista un significato profondo e universale, richiamando l’attenzione su una responsabilità collettiva che non può essere ignorata.

La risposta mediatica e le conseguenze

Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, in merito alla situazione di Maria Rosaria Boccia, hanno generato forti eco nel panorama mediatico italiano. Questo dibattito, acceso da una comunicazione spesso cedevole e distorta, evidenzia l’influenza significativa che le parole dei leader politici possono esercitare sulla percezione pubblica e sul destino di individui già vulnerabili. Boccia si è trovata al centro di un vortice di attenzioni e speculazioni, su cui i media hanno costruito una narrazione rischio di depersonalizzazione e giudizio prematuro.

La reazione della stampa è stata variegata; alcuni media hanno cercato di adottare un approccio più imparziale, riportando i fatti e le affermazioni di Boccia in maniera equilibrata, mentre altri hanno amplificato le insinuazioni e le polemiche, contribuendo a delineare un’immagine distorta della vicenda. Questa disparità di trattamenti è emblematica di una cultura mediatica che spesso sacrifica la sostanza per il sensazionalismo, facendo leva su stereotipi e cliché che colpiscono duramente le donne coinvolte in simili controversie.

Maria Rosaria Boccia ha subito una serie di conseguenze dirette a causa di questo imponente gioco mediatico. La sua reputazione è stata gravemente compromessa da articoli e servizi che, basandosi su pregiudizi, hanno trasformato il suo percorso di vita in un fodero di volgarità e maldicenze. Questo processo di denigrazione non ha colpito solo la sua immagine pubblica, ma ha riversato effetti devastanti anche sulla sua esistenza privata e professionale, relegandola a un ruolo marginale in un contesto che prima le era congeniale. Il suo appello a Mattarella, quindi, rappresenta non solo un grido di aiuto, ma l’espressione di una frustrazione collettiva nei confronti di un sistema che punisce le donne per il solo fatto di esistere e affermarsi.

In tal senso, la campagna mediatica contro Boccia ha messo in luce anche il modo in cui i media trattano le donne, in particolare quelle che ricoprono posizioni di rilievo o che, per qualsiasi motivo, si trovano a essere oggetto di attenzione pubblica. La retorica negativa risulta essere un riflesso di una società che continua a perpretare dinamiche di potere sbilanciate, contribuendo a perpetuare una forma di violenza simbolica che è tanto insidiosa quanto reale.

Nel panorama mediatico attuale, diventa cruciale disegnare un nuovo paradigma comunicativo che tuteli la dignità individuale, esprimendo solidarietà e incoraggiando la responsabilità di ogni attore pubblico. Solo attraverso un’informazione consapevole e accurata si potrà costruire un contesto più giusto, dove le donne possano vivere e lavorare senza la paura di essere svillaneggiate e colpite da offese pubbliche prive di fondamento. L’eco della lettera di Boccia invita, quindi, a riflessioni più profonde su etica e giustizia nell’informazione e sul ruolo che i media devono assumere di fronte a queste delicate tematiche.

Il tema della dignità femminile

Il concetto di dignità femminile emerge come un elemento cruciale nel dibattito che circonda la lettera di Maria Rosaria Boccia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un momento storico in cui i diritti delle donne sono al centro dell’attenzione, la situazione vissuta da Boccia offre uno spunto per riflettere su questioni più ampie che travalicano il singolo episodio. La dignità, spesso ritratta come un valore astratto, diventa tangibile quando si confronta con esperienze concrete di violenza simbolica, pregiudizio e marginalizzazione.

Le parole utilizzate da Boccia evidenziano come le sue sofferenze personali siano il riflesso di un problema sistemico che riguarda molte altre donne. «Quando una donna raggiunge un obiettivo con sacrificio e dedizione, deve affrontare l’ombra del sospetto», afferma, offrendo una critiche incisive alla cultura predominante che continua a stigmatizzare e a ridimensionare il valore delle conquiste femminili. Queste affermazioni si inseriscono in un contesto più ampio, dove il potere mediatico e le dichiarazioni pubbliche influenzano la percezione collettiva, spesso contribuendo a perpetuare dinamiche di oppressione.

È fondamentale considerare che la dignità femminile non è solo una questione individuale ma una responsabilità collettiva. In un’epoca in cui i movimenti per i diritti delle donne hanno preso piede, casi come quello di Boccia richiamano l’attenzione sulla necessità di una riforma culturale e sociale profonda. La violenza simbolica subita da Boccia, manifestata attraverso una campagna informativa denigratoria, serve da monito sulla fragilità della dignità delle donne, esposta a fattori esterni come le politiche mediatiche e le dichiarazioni di figure pubbliche. La richiesta di Boccia di un intervento istituzionale non è quindi solo un gesto individuale, ma un invito a tutti a riconoscere la gravità del tema.

Allo stesso modo, è necessario che le istituzioni mostrino maggiore responsabilità nel promuovere una cultura di rispetto e riconoscimento dei diritti delle donne. La lettera di Boccia si presenta come un appello affinché le istituzioni super partes, a partire dalla Presidenza della Repubblica, assumano un ruolo attivo nella salvaguardia della dignità femminile. «La condanna sociale», scrive Boccia, «che si è scelto di infliggermi è la violenza più dura che sto subendo», ponendo l’accento sulla necessità di affrontare una questione che non può essere più ignorata.

Il tema della dignità femminile, quindi, si trasforma in un’urgenza sociale che richiede non solo l’attenzione delle istituzioni, ma anche un cambiamento nei comportamenti e nelle mentalità. Ogni donna deve poter affermare la propria identità senza temere attacchi e denigrazioni, perché la dignità è un diritto fondamentale, non un privilegio. La lettera di Maria Rosaria Boccia rappresenta una chiamata all’azione, una sfida a costruire una società più equa, dove il merito e il rispetto prevalgano sulle vecchie ruggini di una cultura patriarcale ancora radicata. Le istituzioni e la società civile sono dunque chiamate a mobilitarsi per il riconoscimento di questo diritto imprescindibile, a partire dalla celebrazione della dignità e della forza delle donne.

La lotta contro la violenza e l’ipocrisia sociale

La questione della violenza contro le donne si rivela particolarmente rilevante nel contesto della lettera di Maria Rosaria Boccia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa missiva non è solo un atto di resistenza personale di fronte a una campagna mediatica denigratoria, ma si erge a monito su una problematica sociale ben più ampia. Boccia evidenzia come, nel momento in cui la sua dignità è stata attaccata da voci potenti, la vera violenza simbolica si manifesti attraverso una violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Nel suo scritto, Boccia non si limita a raccontare le sue esperienze personali, ma alza la voce per rappresentare una schiera di donne che affrontano ogni giorno forme di violenza subdole e pervasive. La sua riflessione si rivolge a una cultura che perpetua stereotipi e pregiudizi, facilmente alimentabili dalle dichiarazioni di figure di spicco, come quella della premier Giorgia Meloni. L’immagine fuorviante dipinta dalla premier, che sembra ridurre la donna a una figura vulnerabile e moralmente compromessa, amplifica la violenza simbolica a cui molte si trovano soggette.

Questa disparità di trattamento evidenziata da Boccia non è isolata. In realtà, rappresenta una diagnosi di una società che, pur mostrando di voler progredire verso l’emancipazione femminile, continua a soffrire di ipocrisia. Le celebrazioni ufficiali contro la violenza sulle donne si scontrano con una narrativa pubblica che spesso relega le donne in ruoli di inferiorità e oggetto di giudizio. L’ipocrisia si manifesta nel divario tra belle parole pronunciate in occasioni ufficiali e atti concreti di supporto e giustizia per le donne colpite dalla violenza di genere.

Boccia invita quindi alla riflessione profonda su come la società possa apprestarsi a combattere non soltanto una violenza esplicita, ma anche quella insidiosa, che si cela dietro le parole. La lotta contro la violenza deve passare attraverso l’educazione e la sensibilizzazione, nonché attraverso iniziative legislative che proteggano le donne da campagne diffamatorie e da forme di attacco che compromettano la loro dignità. Non basta ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; l’impegno deve essere costante e istituzionalizzato per garantire che le voci di chi soffre siano ascoltate e valorizzate.

Proseguire con questo tipo di riflessioni non è un compito semplice, ma è essenziale. Le Istituzioni sono chiamate a una maggiore responsabilità nel promuovere non solo un discorso di inclusività, ma anche atti tangibili che si traducano in supporto reale per le donne. La lettera di Maria Rosaria Boccia è una richiesta non solo di ascolto, ma di azione e di riconoscimento che la dignità femminile deve essere difesa con fermezza. Solo affrontando l’ipocrisia sociale, si potrà aspirare a una vera emancipazione, dove ogni donna possa esprimere il proprio potenziale senza paura di essere derisa o svalutata.