La serie: Qui non è Hollywood

Su Disney+, la serie “Qui non è Hollywood” rappresenta un’iniziativa audace e innovativa nel panorama delle produzioni italiane. Diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere, l’opera offre una reinterpretazione dell’oscura vicenda legata al delitto di Avetrana, avvenuto nel 2010, che ha colpito profondamente l’opinione pubblica italiana. Per la prima volta, una narrazione di questo genere viene proposta in chiave finzionale, permettendo agli spettatori di immergersi in una storia tanto complessa quanto tragica.

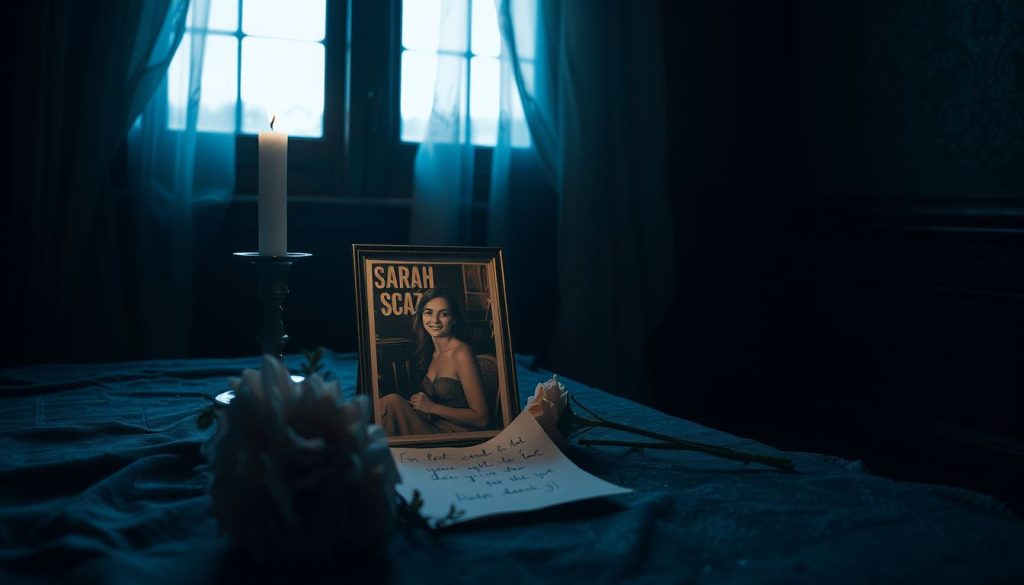

La serie si sviluppa in quattro episodi, ognuno dedicato a uno dei personaggi chiave coinvolti nella vicenda: Sarah Scazzi, la giovane vittima, ritratta da Federica Pala; la cugina Sabrina Misseri, interpretata da Giulia Perulli; lo zio Michele Misseri, a cui dà vita Paolo De Vita; e la zia Cosima Serrano, interpretata da Vanessa Scalera. Questa struttura narrativa, che offre diversi punti di vista, permette di esplorare le sfumature emotive e le tensioni interne alla famiglia, oltre a riflettere su come ciascun personaggio visse momenti drammatici.

La scelta di centrare la narrazione attorno a prospettive diverse introduce una notevole complessità al racconto, trasformando la serie in un’opera multidimensionale. Ogni episodio si propone di raccontare la verità personale e le esperienze vissute da ciascun protagonista, mettendo in rilievo come l’interazione tra i vari punti di vista possa contribuire a una comprensione più profonda della tragedia.

Già dal primo episodio, il pubblico è catturato da un’atmosfera inquietante, accentuata dalla fotografia cupa e da una regia attenta ai dettagli. L’opera guida gli spettatori attraverso un viaggio emotivo, sollecitando una riflessione critica sui limiti e le responsabilità del racconto mediatico di eventi tragici. La serie solleva interrogativi su come l’arte e la verità possano intrecciarsi, esaminando il confine tra realtà e finzione.

La trama del delitto di Avetrana

La vicenda di Avetrana si snoda attorno a uno dei casi di cronaca nera più scioccanti della storia recente italiana. La scomparsa di Sarah Scazzi, quindicenne originaria di Avetrana, avvenuta nel settembre del 2010, ha sollevato un’ondata di indignazione e tristezza nel paese, culminata con il ritrovamento del suo corpo alcune settimane dopo. La serie “Qui non è Hollywood” affronta questa complessa trama attraverso una lente fictionale, evidenziando non solo il delitto stesso, ma anche le ferite profonde che ha inflitto a una comunità.

La narrazione prende avvio il 26 agosto 2010, una giornata che inizialmente sembra promettere normalità per Sarah. La giovane decide di trascorrere il pomeriggio presso la casa della cugina Sabrina Misseri, la quale diventerà uno dei principali soggetti di indagine. Il dramma si complica quando Sarah non torna a casa: scattano immediatamente le ricerche, supportate dai cittadini e dalle forze dell’ordine. Tuttavia, quello che inizia come un’inquietante scomparsa presto si trasforma in un caso di omicidio, svelando un intricato groviglio di relazioni familiari, segreti e tensioni.

Le indagini rivelano che Sarah è stata uccisa, mentre il suo corpo è stato occultato in un pozzo nelle vicinanze. Gli eventi si intensificano con l’arresto di Michele Misseri, lo zio di Sarah, il quale si confessa colpevole del delitto, ma la verità appare ancor più torbida. La serie si concentra non solo sull’atto criminale, ma sull’impatto devastante che le sue conseguenze hanno avuto sulle vite di tutti i personaggi coinvolti, portando a riflessioni profonde su come una tragedia possa stravolgere le dinamiche familiari.

In particolare, la produzione si impegna a ricreare l’atmosfera di paura e impotenza che ha accompagnato l’intera vicenda, mai dimenticando il ruolo del contesto sociale e mediatico. L’analisi di come i rapporti familiari siano stati compromessi e messi a nudo sotto l’occhio del riflettore contribuisce a rendere la storia universale, permettendo al pubblico di entrare in contatto con le emozioni e le complessità che caratterizzano l’esperienza umana di fronte a simili eventi. La scelta di rappresentare i punti di vista dei protagonisti regala al racconto una profondità in grado di stimolare un dibattito non solo sulla verità del delitto, ma anche sulle sue ripercussioni a lungo termine nella vita delle persone coinvolte.

I protagonisti e i loro punti di vista

All’interno della serie “Qui non è Hollywood”, la scelta di focalizzarsi su quattro protagonisti specifici rappresenta un elemento cruciale per una comprensione più profonda della complessa vicenda di Sarah Scazzi. Ognuno di questi personaggi, attraverso i propri occhi e le proprie esperienze, offre una narrazione unica che arricchisce la trama, rendendola non solo una cronaca di un crimine, ma anche uno studio sulle dinamiche familiari e le fratture emotive che ne conseguono.

Sarah Scazzi, interpretata da Federica Pala, è il fulcro della storia. La sua figura, purtroppo divenuta simbolo di una tragedia, è descritta con delicatezza e profondo rispetto, mostrando il suo mondo interiore e le sue aspirazioni giovanili. La narrazione attraverso il suo punto di vista permette di creare un legame emotivo immediato con il pubblico, evocando sentimenti di empatia e tristezza. Sarah non è solo la vittima di un crimine, ma una ragazza che stava costruendo il suo futuro.

Di grande rilevanza è il punto di vista di Sabrina Misseri, la cugina di Sarah, ritratta da Giulia Perulli. La sua prospettiva introduce un elemento di conflitto e di ambivalenza: le sue emozioni oscillano tra il dolore per la perdita di una persona amata e il terrore dei sospetti e delle indagini che si sviluppano attorno a lei. Il ritratto di Sabrina si fa sempre più complesso, rivelando le fragilità e le paure che possono sorgere in una situazione tanto disperata.

Un altro protagonista chiave è Michele Misseri, lo zio di Sarah, interpretato da Paolo De Vita. La sua figura è centrale non solo per la confessione del crimine, ma anche per il modo in cui il suo comportamento suscita interrogativi sulla verità e sulla responsabilità. Michele rappresenta un enigma, il cui punto di vista rivela un mix di colpa, conflitto interiore e una certa dose di vulnerabilità. Questo approccio complesso offre la possibilità di esplorare temi come la giustizia e il perdono.

Infine, la zia Cosima Serrano, interpretata da Vanessa Scalera, porta una prospettiva materna sul caso. La sua narrazione è intrisa di angoscia e impotenza, mentre affronta un dolore inimmaginabile. Cosima simboleggia un’umanità in crisi, mostrando come un evento tragico possa travolgere non solo le vite dei diretti protagonisti ma anche quelle dei familiari.

Questo approccio multiprospettico consente di dare vita a un racconto in cui il confine tra vittima e carnefice è sfumato, trasformando “Qui non è Hollywood” in un’opera che induce lo spettatore a riflettere sull’impatto delle scelte individuali nel contesto di un dramma collettivo. La serie si impegna a ritrarre non solo gli eventi del crimine ma anche le ripercussioni che questi hanno sulla vita quotidiana di chi è rimasto, fornendo così una visione sfaccettata e realistica del dolore e della sofferenza umana.

Un’analisi del contesto familiare

Il contesto familiare rappresenta un elemento cruciale nella narrazione di “Qui non è Hollywood”, poiché illumina le sfumature delle relazioni che hanno caratterizzato la vita dei protagonisti prima e dopo il delitto di Avetrana. La famiglia Misseri è ritratta come un microcosmo di tensioni, rivalità e segreti, situata all’interno di un contesto che è stato stravolto da un evento traumatico, le cui ripercussioni risuonano ben oltre la tragedia immediata del crimine.

Nel corso della serie, emerge con forza la dinamica complessa tra i vari membri della famiglia: Sabrina Misseri, cugina di Sarah, si trova a fronteggiare il dolore per la perdita ma anche il peso di un’ingiusta imputazione, dal momento che le indagini si concentrano prima su di lei e poi su Michele, lo zio. Questo conflitto interiore la costringe a navigare tra le sue emozioni e le aspettative sociali. Non solo vive un lutto profondo, ma deve anche affrontare il giudizio esterno e le speculazioni che il caso ha sollevato.

Anche Michele Misseri, pur essendo il principale accusato, non è semplicemente il “cattivo” della storia. La sua figura è segnata da fragilità e conflitti interiori. La serie riesce a mostrare come la confessione del crimine non sia solo un atto di colpa, ma anche un grido di aiuto camuffato da disperazione. Michele si presenta come un uomo schiacciato dalla propria coscienza, le cui azioni hanno devastato non solo la vita di Sarah, ma anche l’unità della sua famiglia.

La zia Cosima Serrano, interpretata da Vanessa Scalera, offre un ulteriore sguardo sulle dinamiche familiari, rappresentando il dolore e l’impotenza di fronte a un’improvvisa perdita. La sua reazione coinvolge il pubblico in una riflessione sulla resilienza e il pensiero critico in contesti di crisi. La sua narrazione evidenzia come la tragedia di Sarah non possa essere vista isolatamente, ma come un fardello che colpisce l’intero nucleo familiare.

Alta tensione e conflitto si riflettono anche nelle interazioni tra i vari componenti della famiglia, creando un’atmosfera di vulnerabilità e incertezza. Le ripercussioni della criminalità violenta non si limitano al singolo individuo, ma si propagano ben oltre il momento del crimine, influenzando le relazioni, i valori e la vita quotidiana. Questa complessità emotiva e sociale è al centro dell’analisi proposta dalla serie, che non si limita a raccontare una vicenda di cronaca, ma esplora profondamente le dinamiche umane in un contesto di dolore e perdita. In tal modo, “Qui non è Hollywood” si distingue come una narrazione che invita a una riflessione più ampia sul tema della famiglia e delle sue vulnerabilità in situazioni estreme.

Il ruolo dei media nel caso

La serie “Qui non è Hollywood” affronta in modo incisivo il potente e spesso devastante ruolo dei media nel contesto del delitto di Avetrana, un caso che ha attratto l’attenzione della stampa italiana e che ha sollevato interrogativi sulla responsabilità implacabile del giornalismo. L’ossessione mediatica che si è sviluppata intorno a questa tragedia ha trasformato un fatto di cronaca in un evento di spettacolarizzazione, contribuendo a un clima di voyeurismo che ha caratterizzato la narrazione pubblica.

Fin dai primi giorni dopo la scomparsa di Sarah Scazzi, i media si sono avventati sulla notizia, alimentando una frenesia informativa che ha visto il coinvolgimento di molti giornalisti e reporter. La copertura incessante e talvolta sensazionalistica ha reso la vicenda di Avetrana un fenomeno di interesse collettivo, ma ha anche insinuato nel discorso pubblico un’interpretazione distorta e semplificata degli eventi. La serie mette in luce questo aspetto critico tramite una narrazione che denuncia l’impatto sugli individui coinvolti, costretti a confrontarsi non solo con il dolore della perdita, ma anche con la pressione dell’attenzione mediatica.

La sete di notizie e la rapida diffusione di informazioni hanno avuto delle conseguenze disastrose per la privacy e la dignità delle famiglie coinvolte; il caso è stato trattato da molti come un prodotto da consumare, piuttosto che come una drammatica realtà umana. I protagonisti, a partire da Sabrina Misseri e il resto della sua famiglia, si sono trovati sotto i riflettori, divenendo oggetto di analisi e speculazione. I momenti più intimi e vulnerabili delle loro vite sono stati esposti senza considerazione per l’impatto emotivo e psicologico, contribuendo a un’esperienza traumatica già amplificata dalla tragedia del delitto.

La serie, attraverso una rappresentazione emotivamente carica e accurata, invita a riflettere sulle responsabilità etiche dei media, evidenziando come la ricerca di audience e visualizzazioni possa impoverire e degradare non solo il racconto di un crimine, ma anche le vite di chi lo vive. L’utilizzo dei media come strumento di amplificazione di un dolore altrui diventa un tema centrale, sollecitando domande su cosa significhi essere un osservatore di fronte a una tragedia così profonda. Si offre così al pubblico non solo un resoconto di un crimine, ma anche un’analisi del ruolo dei media e delle loro conseguenze sulla vita delle persone alle quali si pongono domande sempre più pressanti e invadenti.

Inoltre, la connessione tra media e opinione pubblica è esplorata, mostrando come la narrativa mediata possa influenzare le percezioni e le convinzioni di un’intera comunità. Attraverso astute scelte stilistiche, “Qui non è Hollywood” riesce a porre in evidenza questa interazione complessa, rendendo il pubblico cosciente di come ogni informazione possa avere ripercussioni vere e tangibili nella vita delle persone coinvolte.

La direzione artistica e le scelte stilistiche

La direzione artistica di “Qui non è Hollywood” si distingue per un’approccio narrativo e visivo che riflette con precisione il dramma interiore dei personaggi, così come le dinamiche familiari e sociali intrinseche al caso di Avetrana. La regia di Pippo Mezzapesa e la direzione della fotografia creano un’atmosfera cupa e inquietante, essenziale per trasmettere all’audience il senso di angoscia e fragilità che caratterizza la vicenda. La scelta di utilizzare luci soffuse e tonalità scure conferisce un’aura di mistero e pericolo, rendendo palpabile l’inquietudine che aleggia attorno ai vari protagonisti.

Il racconto è strutturato in quattro episodi, ciascuno dei quali si concentra su un diverso personaggio, permettendo di esplorare la tragedia da angolazioni uniche e personali. Questa decisione stilistica non solo diversifica la narrazione, ma si rivela cruciale nel fornire al pubblico una visione sfaccettata degli eventi. Ogni punto di vista è accompagnato da scelte estetiche distinte, che riflettono le emozioni e l’evoluzione interiore di ciascun personaggio, creando un’identificazione immediata con le loro esperienze tragiche e i loro conflitti interiori.

La colonna sonora, anch’essa attentamente curata, gioca un ruolo fondamentale nel sottolineare le emozioni dei protagonisti e nel costruire il clima di tensione e suspense. Le note basse e malinconiche si mescolano a momenti di silenzio che rinforzano la gravità della situazione, lasciando spesso il pubblico immerso in un silenzio evocativo. Gli effetti sonori sono scelti per amplificare i momenti di crisi, permettendo allo spettatore di sentire il battito del cuore dei personaggi, immersi in una realtà da incubo.

Un altro aspetto stilistico di grande rilievo riguarda l’uso dei primi piani sovrapposti a inquadrature più ampie, che permettono di intercalare momenti di introspezione profonda con rappresentazioni più ampie del contesto sociale e familiare. Questi cambi di prospettiva non solo arricchiscono la narrazione ma aiutano a mantenere alta l’attenzione del pubblico, invitandolo a mettere in discussione le proprie idee e pregiudizi in merito alla vicenda. Le immagini, unite alla regia misurata di Mezzapesa, guide l’audience in un percorso emotivo complesso, costringendola a confrontarsi con la dura realtà della sofferenza e della perdita.

“Qui non è Hollywood” riesce a combinare sapientemente direzione artistica e scelte stilistiche, creando un prodotto audiovisivo che non solo racconta una storia ma la fa vivere intensamente a chi la osserva. Questo approccio innovativo non solo cattura l’attenzione, ma stimola anche una riflessione profonda su temi universali come il dolore, la famiglia e le etiche del racconto mediatico. Così facendo, la serie si afferma come un’importante rappresentazione della vera condizione umana, lontana dai cliché e dalle soluzioni facili comunemente associate a produzioni di questo genere.

Impatto e ricezione del pubblico

La serie “Qui non è Hollywood” ha suscitato un significativo interesse da parte del pubblico, avviando un dibattito acceso su temi complessi che vanno oltre il mero racconto di un crimine. L’audience ha risposto con entusiasmo alla proposta di un approccio narrativo che si distacca dalle convenzioni del genere true crime, evidenziando quanto sia cruciale la scelta di esplorare il caso di Avetrana da prospettive multiple. Questo innovativo formato ha permesso di sviluppare una narrazione più ricca e sfumata, stimolando emotivamente lo spettatore e portandolo a riflettere sulle implicazioni più profonde della tragedia rappresentata.

La risonanza mediatica della serie è stata ampia, sostenuta anche dalla qualità della produzione e dalle interpretazioni delle attrici protagoniste. La performance di Federica Pala, Giulia Perulli, Paolo De Vita, e Vanessa Scalera ha ricevuto elogi per la loro capacità di trasmettere le complessità emotive dei loro personaggi. Gli spettatori hanno evidenziato la profondità delle caratterizzazioni, che hanno reso possibile una connessione emotiva con le figure coinvolte nella vicenda.

Le discussioni sulle piattaforme social e nei forum online hanno messo in luce l’efficacia della serie nel coinvolgere il pubblico in una riflessione critica sui temi della responsabilità, del dolore e della sofferenza. Molti hanno apprezzato il modo in cui la serie affronta l’impatto devastante di eventi tragici non solo sulle vittime, ma anche sulle famiglie e sull’intera comunità. Questa capacità di portare alla luce le fragilità umane ha fatto sì che il racconto di Avetrana fosse recepito non solo come un evento di cronaca, ma come un profondo studio sulle relazioni interpersonali e sul condizionamento sociale.

La scelta di realizzare un’opera incentrata sui punti di vista di diversi protagonisti ha aperto ulteriori dibattiti sulla natura della verità e sulla percezione pubblica dei fatti. Molti spettatori hanno espresso la propria curiosità riguardo le motivazioni e i sentimenti di ciascun personaggio, contribuendo a un’interpretazione più complessa degli eventi. La serie, dunque, ha saputo abbattere le barriere tra il distacco del racconto di cronaca e l’empatia necessaria per comprendere le sfide personali affrontate dai protagonisti.

Tuttavia, “Qui non è Hollywood” ha anche sollevato interrogativi critici riguardo alla rappresentazione di tragedie reali in un contesto di finzione, sollecitando considerazioni sul confine etico di tali narrazioni. La reazione del pubblico a questa tensione è stata variegata: alcuni hanno visto nella serie una forma di rispettosa commemorazione, mentre altri hanno messo in discussione la possibilità di trattare casi simili senza cadere nel rischio della spettacolarizzazione.

Fondamentalmente, la serie ha dimostrato che esiste un forte bisogno di raccontare storie che approfondiscano le esperienze individuali all’interno di contesti collettivi, e ha aperto la strada a ulteriori produzioni che potrebbero affrontare tematiche simili, con un focus maggiore sull’umanità dei protagonisti più che sulla mera cronaca del fatto. Con il suo approccio altamente empatico e riflessivo, “Qui non è Hollywood” ha lasciato un segno indelebile nel panorama delle serie italiane, dimostrando quanto possa essere devastante e trasformativa una narrazione che, pur traendo ispirazione da eventi reali, mira a esplorare la complessità dell’esperienza umana.